小水力発電を学ぼう&フィールドトリップ報告 - エコロジーオンライン

先日25,26日無事終了しました。

今回は下野新聞さんにもイベント記事を掲載いただいたおかげで、栃木県多くの方にしっていただくことが出来たと思います。佐野はもとより、日光や真岡、宇都宮。他県からも多数参加頂き誠に有難うございました。

■25日小水力発電のイロハを学ぼう!セミナー

25日初日は、その名も「小水力発電のイロハを学ぼう」セミナー。冒頭、ソーラーシティ・ジャパン代表理事上岡裕よりご挨拶の後、二日間の講師であります、山梨県から山水設計コンサルタント・山根健司さんにレクチャーいただきました。

1、小水力とは

2、小水力の基礎知識

3、そんな場所に適用できるか

4、小水力発電の導入

5、水車の種類と選定

という5つのテーマを3時間半にわたりゆっくりと丁寧にお話しいただけるので非常にわかりやすいレクチャーとなりました。

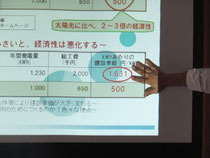

再生可能エネルギーの中では最高の経済性を誇る小水力発電は一定以上の規模(例えば100kw以上)が必要で、1kw以下くらいなら逆に割高なエネルギーとなってしまいます。

故に、小水力一辺倒でなくその他のエネルギーをミックスして利用することが大切。

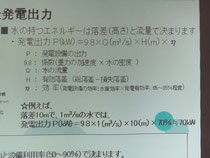

そして、私を含めて文系の方、この数式だけは覚えて下さい^^

≪水力エネルギー発電能力計算式≫

発電出力P(kw)=9.8(係数)×Q水の流量(m3/S)×H有効落差(m)×η(効率)

例えば。。。

落差10m、流量1m3/Sの河川では

P=9.8×1m3/S×10m×70%≒70kw

と、現場を見て大まかな計算が出来ないとそれからさきの計画立案が何も出来ないので、これは是非覚えて下さい。

どんな場所に設置出来るかと言えば

・一般河川

・砂防ダム

・農業用水路

・上下水道

・工業用水・排水

日本の農業用水路だけで26万kmもあるそうです。これがほとんど未利用だとするとかなりモッタイナイですね。

落差を知るためのとても便利なサイトも教えてもらいました。

国交省国土地理院http://saigai.gsi.go.jp/2012demwork/checkheight/index.html

地点を入れて右クリックするとA地点からB地点までの落差が表示されます。

そして、これまで小水力発電が普及してこなかった最大のネックが『河川法』。何が大変かと言えば発電の規模に関わらず、同じ手続きが必要だということ。つまり、1000kwも1kwも同じ書類をつくらねばならず、更に、一級河川での発電となると身長くらいの高さの書類をつくらなくてはならないと。。。

これでは、規模が小さくては合う訳もなく、まさに「小水力」の大きな大きなハードルと言えるでしょう。

そして『電気事業法』、河川法をクリアしても次のハードルがたちはだかります。

水車の種類も実にたくさんあり

・衝動水車

・反動水車

・重力水車

更に、それぞれペルトン、クソスフロー、フランシス、開放型・・・色んな種類があるんです。

それだけ、様々な状況に合わせた機種選定のスキルを磨かねばならないと。さすがに奥が深い。

導入例では山梨県都留市が挙げられました。

こちらに関しては以前に私が見学して参りましたのでそちらのレポートをご覧ください。

更に、南アルプス市金山沢、京都嵐山渡月橋、飛騨トンネル水力、などなど。嵐山は景観を重視するため発電施設と自然を絶妙にマッチさせているので目立ちませんが、バッチリ見えますと。

というように多くの小水力発電に携われてきた山根さんの経験豊富なレクチャーはとても参考になります。

最後に今後の課題では、とにかく課題だらけでウンザリしてしまいがちですが、日本のこのポテンシャルは爆発的にあるので、今はより多くの人に関心を持ってもらい、技術者や地元調整役等々の担い手を発掘し、一歩一歩前に行くしかないんだなと痛切に感じ、翌日のフィールドトリップに明確なモチベーションを持つことが出来ました。

■26日小水力発電のポテンシャルを探ろう!フィールドトリップ

山根さんが長靴をはき、実際の水深、流速等々をはかります。

そこで、得られた発電能力は・・・

流速0.3m/s(目測)×幅15m×水深0.03m=0.135m3/s・・・流量

流量0.135m3/s×落差8m×係数9.8×効率70%=7.4kw・・・能力

ということでこの砂防ダムのポテンシャルは約7.4kwということに!

しかし、ここで、問題が!

実際ここで水車を直接には取り付け出来ないので別の場所へ取水し貯水し放水し発電させるという工事が必要になる。

そこで、へたくそながら^_^;私の方で提案工事のイメージをつくったのがこれです。

取水の量が工事方法で異なるので上のシュミレーション通りに発電できるとは限りませんが、これで流れはおおまかにおわかりいただけると思います。

次も同じような砂防ダムに行きここでもシュミレーション

0.35m/s×10m×0.05m=0.175m3/s

0.175m3/s×6m×9.8×70%=7.203kw

という結果ですが、同様のことが考えられます。

これらはあくまで目測による概算ですので、当然正確な数字ではないことは予めご了承下さいね。

上のところから10mくらい下にこんな立派な器が6箇所もあるんです。

これだとかなりの水を溜める事が出来、安定した電力がつくれますね。しかも、もしかすると水利権は取得したままなのでややこしい手続きを取らずに進められる可能性があるかもと。

シュミレーションすると。。。

o.4m/s×0.53m×0.15m=0.032m3/s

0.032m3/s×9.8××1.5m×50%=0.23kw

「え、たったの200wちょい?」とおススメしてくれた参加者ががっかりしてしまいましたが、能力が低くなった最大の理由は落差です。これが1.5mしかないというのがイタイですね。また、効率を50%と厳しくしているのも要因ですね。

近くに電線があれば、そこへ系統出来る可能性があります。その時、『電柱番号』があるのでそれを控えておくと良いそうです。電力会社はその電柱番号ですべてを一元管理しているのでお互いの情報が共有し易いと。逆に地図であの辺のあの場所の電柱って言われても把握できません。

逆に、系統が難しい場合は直接利用。こういう場所では鳥獣害対策用の電気柵用電力に使うのがいいですね。水も柵も24時間365日必要でそれでいて電気柵は直流なので相性がとても良いと思います。

さらに、地元の農家の方が地元の河川との繋がりも深い為色んな意味で協力も得られやすいのだろうと。

これまで作原地区の川をみていて、もう1つ山を越え秋山地区も行こうと考えましたが、なんせ、下見した私が砂防ダムばかりを行こうとしていたので、ほとんど同じ結果ということになり、秋山地区は急遽パスして、最後のポイント、田中正造翁生家近くの菊沢川へ行きました。

EOL lab

EOL lab

コメントをお書きください

ubaTaeCJ (火曜日, 11 6月 2024 11:50)

1

ubaTaeCJ (火曜日, 11 6月 2024 11:51)

1

ubaTaeCJ (火曜日, 11 6月 2024 11:51)

1

ubaTaeCJ (水曜日, 12 6月 2024 04:28)

1

ubaTaeCJ (水曜日, 12 6月 2024 04:29)

1

lxbfYeaa (水曜日, 12 6月 2024 20:34)

1

lxbfYeaa (水曜日, 12 6月 2024 20:35)

1

lxbfYeaa (水曜日, 12 6月 2024 20:35)

1

lxbfYeaa (木曜日, 13 6月 2024 13:47)

1

lxbfYeaa (木曜日, 13 6月 2024 13:48)

1